ICSCRM2025会議報告

2025年9月15日~19日、韓国・釜山にて「2025 International Conference on Silicon Carbide and Related Materials(ICSCRM 2025)」が開催された。参加者数は昨年の1,728名を大きく上回る2,232名となり、過去最多を更新した。昨年開催地の米国からの参加者は減少したものの、日本を含むアジア諸国からの参加者が増加し、特に開催国・韓国からは848名が参加し、全体の人数を大きく押し上げた。参加者の内訳を見ると、一般参加者数は昨年並みだったが、学生参加者は2倍の234名、企業展示関係者も2倍の674名に達し、韓国における若手研究者や産業界からの関心の高まりがうかがえた。会場となった釜山国際展示場(BEXCO)は増加した参加者数にも十分対応可能な規模であった。ICSCRMの開催規模が大幅にスケールアップした印象を受け、開催国である韓国が本会議およびSiC関連分野に対して強い関心と注力の姿勢を示していることは、参加者数の多さや会場の充実ぶりからも明らかであった。

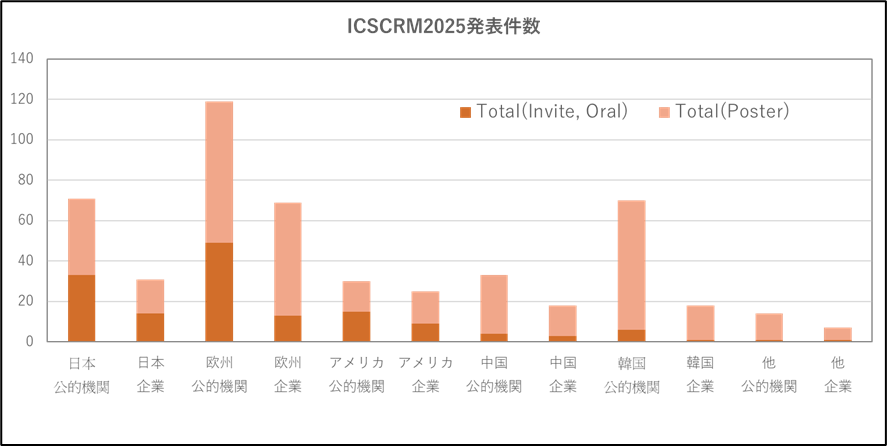

論文投稿数も昨年の390件から592件へと大幅に増加した。採択件数を地域別に見ると、欧州、日本、韓国が特に目立っており、欧州ではWarwick大学、Fraunhofer研究所、ETH Zürichがそれぞれ10件以上の発表を行い、中心的な役割を果たしていた。日本は招待講演および口頭発表の比率が高く、京都大学や産総研をはじめとした公的機関と企業の双方が高い研究クオリティを示した。講演会の勢力図は例年どおりの印象であった一方で、企業展示に目を向けると、中国の複数の企業が300mmウエハの実物展示を行い、抜きんでた技術力と関発スピードを強く印象付けた。

本会議の注目トピックを分野別に見ていくと、まずはデバイス・プロセス関連では、スーパージャンクション(SJ)技術に関して、プロセスコストの低減を目的とした新たなプロセス開発が重要なテーマとして認識され、トレンチ埋め戻し法や高エネルギーチャネリングイオン注入法に関する発表が注目を集めた。中でも米国Axcelis社は、高エネルギー加速化技術とX線回折を用いた結晶方位制御を組み合わせることで、アルミニウムを最大深さ7μmまで注入可能であることを示し、産総研はトレンチ埋め戻しの極性を反転することで埋め込み層の濃度分布を均一化する手法を提案し、SJ構造形成における大きな技術的進展を印象づけた。一方で高耐圧デバイス含めデバイス実証に関しては限定的で、産総研のMeVインプラSJ-MOSFET以外は目立った進捗はなかった。また、MOSゲート酸化膜のプロセス関発に関しても多くの発表が行われた。「Oxidation Minimizing process」の発想をヒントに、表面処理、低温堆積膜、熱処理の組み合わせで既存の酸窒化プロセスを超える特性の実現を目指した検討が活発に行われていた。このような動向は、SJ構造の登場によってオン抵抗の低減が進んだ結果、落ち着いていたMOSチャネル移動度のさらなる向上への要求が再び高まっていることを反映していると考えられる。チャネル移動度向上の傾向は見え始めており、今後のさらなる進展が大いに期待される。

結晶関係では、まず中国企業の技術進展の速さに驚かされる会議であった。中国結晶メーカーの技術者によれば、中国国内ではSiC材料関連の研究会議が頻繁に開催されており、産学連携のもとで情報交換や議論の機会が多く設けられているという。このような産学一体の取り組みが、中国結晶メーカーの急速な躍進を支える鍵となっているようだ。

研究発表では、SICCをはじめ複数の中国結晶メーカーが、昇華法による12インチ結晶の開発状況を報告した。特にSICCおよびSEMISICからは、温度分布を精密に制御することで段階的に口径を拡大してきた技術開発が紹介された。また、SICCからは溶液成長を組み合わせた高品質化技術や、溶液法による12インチp型結晶の開発状況についても報告があり、大きな注目を集めた。一方、日本・欧州を中心としては、近接昇華法や準安定溶媒エピタキシーといった近接成長技術に関する複数の発表が行われた。これらは主としてメカニズム解明を目的とした基礎研究であったが、多枚成長による低コスト化と均熱環境下での高品質結晶育成を志向しており、レーザースライスなどウエハ加工技術との融合によって競争力を発揮できるかが今後の鍵となりそうだ。

今回の会議では、中国の研究開発動向への注目度が高かったが、その技術進展は日本や欧米で長年培われてきた昇華法・溶液法の基盤技術に対して、飛躍的なブレークスルーというよりも、多大な開発資源の投入によるものといえる。同じ方向性を追うだけでは競争力の確保は難しく、要素技術の高度化や独自技術の組み合わせなど、差別化を意識した戦略的な技術開発の加速がこれまで以上に重要であると痛感した。

エピ成長関係では200mmへのシフトが加速しているように感じた。一方テクニカルセッションでは、厚膜成長がピックアップされていたように思う。特に厚膜成長時にウエハエッジから導入される基底面転位については電中研Gのプレナリー及び招待講演におけるウエハ面内の温度分布を減らすことが当該基底面転位の抑制に効果的であるという発表は注目を集めていた。IGBTを念頭においたP型基板上のエピ成長も数件報告されていた。特にSiCCは溶液成長で比抵抗が150mΩcmを下回るp型基板を発表していたが、エピ成長に関してP型の基板抵抗がどの程度のものを使用しているかは不明である。今回、埋込成長に関しては産総研以外ではWarwick大がテクニカルセッションで発表、Epi worldはインダストリアルセッションで発表という状態で物足りなさを感じた。一方で古い発表の焼き直しの様な発表も散見され発表のクオリティーが必ずしも高いとは言えない。CVD装置の方では韓国TES社が新しいCVD装置を発表していた。当該CVD装置は実際の水素環境下で温度分布をφ200mmでmax-min=4度に押さえているというところが注目点でそのためにパンケーキ型のRF加熱と抵抗加熱のハイブリット式を採用していた。均一性、成長速度(50μm/h)も良好で今後要注意な装置メーカーと感じた。AIXTRONは新しいMulti-Jectというガス導入方式採用をアナウンス、φ200μmで1%以下の均一性をさらに半減させることを狙っている模様。いずれにしても現状、厚膜、埋込SJを除けば開発の中心は3.3kV以下の200mmエピウエハ開発が中心でこの波はすぐに300mmに拡大、そしてその波が厚膜、埋込SJの方にも押し寄せてくると感じた。

計測・評価に関して、前年度のICSCRMと同様に、ウエハ、デバイス、モジュールと全てのセッションで多くの報告があり、ウエハ品質に関しては“Extended Defect 1”, “Extend Defect 2”, “Impact of Point Defect”などのセッションで計15件の口頭発表があった。4H-SiC基板およびエピ層における結晶欠陥(TSD, TMD, TED, SF, PD, BPDなど)の発生・伝播・変形・核形成・増殖メカニズムに関する体系的なレビューや280μm厚の4H-SiCエピ層内BPDの生成起源、Point defectの評価課題に関する招待講演があった。また、Bar状積層欠陥の構造解析やプロトンやヘリウムイオン注入によるPoint defectの評価などのバイポーラ通電劣化に関連した発表が目立った。デバイスに関しては”Degradation Phenomena”, “Defect Interactions”, ”Interface Characterization”, “Gate Reliability”などのセッションで計21件の口頭発表があり、MOSデバイスのGSI試験やHTRB・HV-H3TRB試験、パワーサイクル試験などの長期信頼性に関する発表件数も増えてきており、SiC製品の社会実装が着実に進んでいることを示唆した。

今回の会議では、12インチウエハに象徴されるように、中国メーカーの結晶成長技術の躍進が強く印象に残った。N型に加えてP型基板の実現にも成功しており、技術的には大きく水を開けられた状況と言える。P型基板を前提としたIGBT開発においても、日本が遅れを取る懸念がある。TPECにおいてこれまで取り組んできた、材料からデバイス、モジュールに至る垂直統合をさらに強化し、シナジー効果を最大限に引き出すことで、課題に直接的かつ効果的に対応し、競争力を維持・強化していく必要がある。