ISPSD2025 学会報告

2025年6月1日から5日にかけて熊本市で、パワー半導体デバイス分野での最大規模の国際会議である「第37回 International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD) 2025」が開催された。オープニングセッションでは、前年度会議でTPEC共研の成果を発表し、Best Paper Awardを受賞した末松氏ら(日立/産総研)に対する表彰が行なわれた。

参加者数は、前年ドイツ・ブレーメン開催の488名を大きく上回る672名となり過去最多を記録した。本会議、展示会、およびバンケットを含めて非常に活気があり、パワー半導体業界の盛り上がりが感じられた。日本開催ということもあり日本企業から多数が参加していたが、参加者の半数以上は中国からで、台湾や韓国からの参加者も例年より多く、これらの地域での活動が活発化している印象を受けた。一方で、日本の大学からの参加者は非常に少なかった。

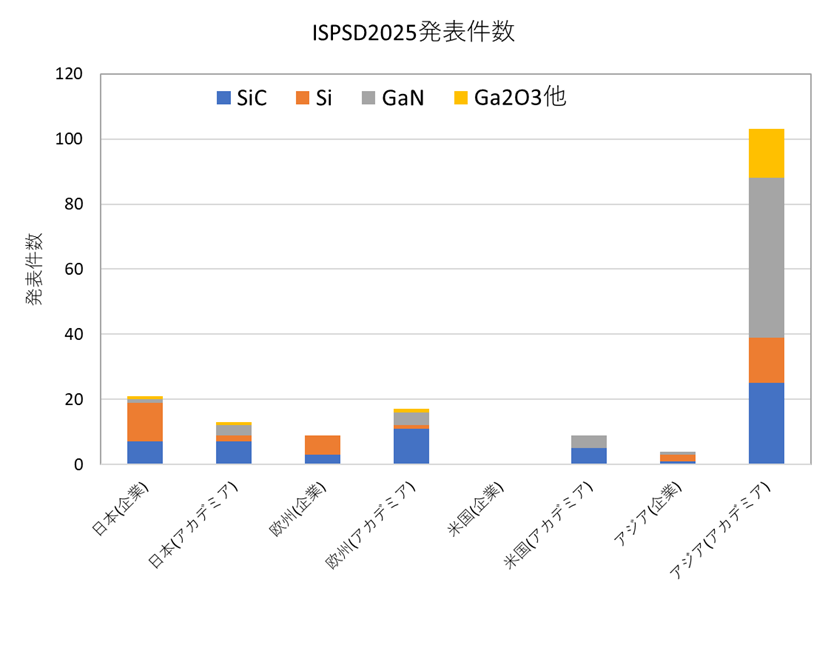

投稿件数は今回会議からアブストラクトの投稿ページ数が2ページから4ページに増えたにも関わらず、前回の338件から若干増えこちらも過去最多の350件に上った。カテゴリ別ではSiC(Ga2O3含む)が124件、GaNが115件と近年同様に主要なトピックとなり、Siからの技術シフトが進行していることが示された。採択件数は176件で採択率は50.3%、オーラル発表に限ると16.6%と例年並みで、投稿ページ数の増加による影響は見られなかった。SiCやGaNはパワーICやパッケージのカテゴリにも進出しており、採択数を材料別に整理するとSi:37件、SiC:59件、GaN:62件、Ga2O3:17件、ダイヤ:1件となった。更に採択数を地域・材料別に分類すると、アジアのアカデミアが103件と突出しており、中でも中国の大学が大多数を占める結果となった。対照的に北米からの採択は9件と低迷しており、パワー半導体分野でもアジア地域に集中する傾向がみられた。

材料別に見ると、Siは日本企業における比率が高く、IGBTなど実用化したデバイスにおける技術力の高さが際立っていた。一方で、他の材料に比べてSiの比率が高いことは、技術シフトに対応できるかという点で懸念も残る。SiCでは、TPECによる3.3 kV SJ-MOSFETの耐量向上に関する発表をはじめ、スーパージャンクション(SJ)に関する研究が目立った。中国の大学からも、トレンチ埋め込みエピタキシャル法を用いた3.3 kV SJダイオードに関する発表が2件あり、SJプロセスのコスト低減に向けた技術進展が示された。TPEC/産総研はSJ-MOSFETに加え、縦型MOSFETのパワーIC化に関する2件の発表も行い、これら含め日本は研究の質において高い存在感を示すことができた。しかし、研究者数では中国が圧倒的であり、今後技術的優位性が逆転する可能性も十分にある。展示ブースでは中国メーカーからSiCの300mmウエハの展示があり、ウエハ技術に関しては中国がかなり高いレベルに達していることが示された。

GaNに関しては、発表の殆どが中国の大学によるもので、その多くが横型GaN-HEMTに関する研究だった。双方向スイッチ、IC化、航空宇宙応用、光スイッチなど新技術への取り組みも活発で、中国の大学が次世代技術開発と人材育成を一体的に進めている様子がうかがえた。横型GaNについては中国がほぼ独占状態であり、日本は大きく遅れを取っている。産総研が進めるSiCとのハイブリッド技術のような新たなアプローチが、対抗の糸口となる可能性がある。実際、産総研からはSiCダイオードと一体化したハイブリッドデバイスの発表があり、GaNの課題である耐圧信頼性の改善に向けた新技術が示された。縦型GaNについては、中国の大学がBest Poster Awardを、米国MITがCharitat Awardを受賞し注目を集めたが、発表件数は少なく、実用化に向けた進展は限定的だった。Ga₂O₃については、多くがダイオードの耐圧向上を目指した設計とプロセス技術の提案であり、課題とされるp型半導体の代替手段に関する進展はなく、依然としてトランジスタ化の道筋は不透明である。

過去を振り返ると、2011年のISPSD(米国)における採択件数は95件で、中国からの発表はわずか3件であった。その後、中国の技術力が急激に向上し現在に至っている。今回のISPSDを含めて中国からの発表の多くが複数の大学・企業による共著であり、機関の協力関係が上手く構築されていることがうかがえ、また国プロや地方政府の支援を受け、豊富な研究資金を有している。今回の会議では日本は引き続きSiとSiCを中心に高い技術力を示すことができたが、今後も技術シフトに対応し海外勢に対抗していくためには、個社の取り組みだけでは限界があり、研究課題、資金、人材の3要素を集約する体制の構築が必要と考えられる。その中心的な役割をTPECが担うべきであろう。